リハビリテーション部門

リハビリテーションスタッフ・看護師・医師・ソーシャルワーカーも含めたチーム医療を充実させ、個々の状況に合わせたリハビリテーションを行い、退院後の安心した生活の一助となる様、努力しています。

リハビリテーション部門の紹介

当院は

- 脳血管リハビリテーション施設基準Ⅰ

- 運動器リハビリテーション施設基準Ⅰ

- 廃用症候群リハビリテーション施設基準Ⅰ

これらの取得施設として認定されており、主に脳血管障害(脳卒中)、神経筋疾患、整形外科疾患(大腿骨骨折等)、廃用症候群等によりリハビリテーションを必要とされる方へ理学療法・作業療法・言語聴覚療法・物理療法等、総合的な提供体制を整えています。

リハビリテーションスタッフ(令和5年9月現在)

- リハビリテーション専門医1名・臨床認定医1名

- 理学療法士30名(男性15名・女性15名)

- 作業療法士26名(男性10名・女性16名)

- 言語聴覚士5名(男性1名・女性4名)

当院リハビリテーションの特徴

脳卒中急性期リハビリテーション

脳卒中発症後1~2週間位の時期を急性期といいます。

当院3F病棟では、急性期リハビリテーションを積極的に行っています。合併症やリスク(危険因子)の管理を慎重に行った早期リハビリテーションは医学的にも強く勧められます。医師の指示の元、患者さんの状態・状況に合わせ、座る・立ち上がる・装具を使った歩行訓練・ADL訓練(日常生活動作を自立させる訓練)・摂食・嚥下訓練(食べる・飲む等の訓練)を行います。

急性期リハビリテーションに引き続き、より専門的かつ集中的に行う回復期リハビリテーションを実施する場合は、当院4F「回復期リハビリテーション病棟」で行います。同じ病院の3F ⇔ 4Fという条件を最大限に生かしたシームレス(継ぎ目のない)な情報共有が可能で、当院リハビリテーションの大きな特徴となっています。

回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーションとは、「急性期を脱し、リハビリテーションを集中的に行うことによりさらに効果が期待できる患者さんに対して、日常生活動作、歩行の自立などを目的として、理学療法、作業療法、言語聴覚療法等を行う医療」で、医学的にも勧められます。

回復期リハビリテーションの対象疾患は脳血管疾患(脳卒中)・脊髄損傷・大腿骨骨折・廃用症候群等です。脳卒中や神経筋疾患のみならず、肺炎や内科の病気による寝たきり、色々な手術の後の寝たきり等は廃用症候群と呼ばれ、近年問題になりつつあります。しかし適切なリハビリテーションにより寝たきり状態から脱する事が十分可能です。

当院4F病棟は、自宅退院、重症患者の受け入れと症状改善などの一定の基準を満たす必要がある「回復期リハビリテーション病棟入院料1」の要件を満たしており、適応のある方は、道外を含め他院からも受け入れ、365日リハビリテーションを行っています。患者さんの状態を考慮しながら医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、ソーシャルワーカーが共同して適切なリハビリテーションや情報提供等を行っています。また、必要に応じて看護師やリハビリスタッフによる病棟リハビリも行われています。

神経筋疾患・維持期リハビリテーション

パーキンソン病を代表とする神経筋疾患は病気の治療とリハビリテーションを併用する事がとても大切です。また、脳卒中等により重度の障害が残ってしまった場合も、現在の機能能力状態を維持するリハビリテーションは重要です。当院ではこれら維持期のリハビリテーションも積極的に行っており、病気の状況に応じて数々のプログラムを行っています。

理学療法科

理学療法とは

運動療法

状況に応じて筋力を高める・麻痺の改善を図る・関節の動く範囲を維持拡大する等の働きかけにより、機能運動面の改善を目的としています。必要に応じ寝返りや起き上がり等の基本動作練習、トイレ動作や歩行訓練を行い日常生活活動・移動動作能力を高め、自力で動けるようにしていきます。

理学療法科では、患者さん個々の病状・合併症・基礎体力・障害等を考慮し理学療法プログラムを作成・実施しています。プログラムは状態に応じて常に見直され、最大の効果と効率を目指して実施されます。

理学療法室は、病院内最大の面積を有し、あらゆる治療に対応できる設備を整えています。特徴的な設備として応用歩行スペース(階段・段差・傾斜・人工芝・小石・スロープ・不整地)を設け、屋内でも屋外を想定して歩行ができるように工夫しております。

また、大型ショッピングセンターや歩道橋等も近い立地条件を生かした屋外歩行訓練も必要に応じて実施し、より実践的な歩行能力の獲得を目指しています。

脳卒中片麻痺で内反尖足がある患者さんの歩行の改善の為に短下肢装具を用いる事は医学的にも勧められています。理学療法科ではリハビリテーション医、理学療法士、義肢装具士が協力しながら装具療法を積極的に取り入れています。

近年、脳科学の発達に伴い新しいリハビリテーションの考え方や治療方法が開発され各マスコミで取り上げられています。当院では、科学的根拠に基づき十分な効果が証明されている運動療法の一部に対し、講習会等へスタッフを派遣し、全員で知識技術の共有が出来る研修会や勉強会も定期的に行っており、日々知識技術の研鑚に努めています。

物理療法

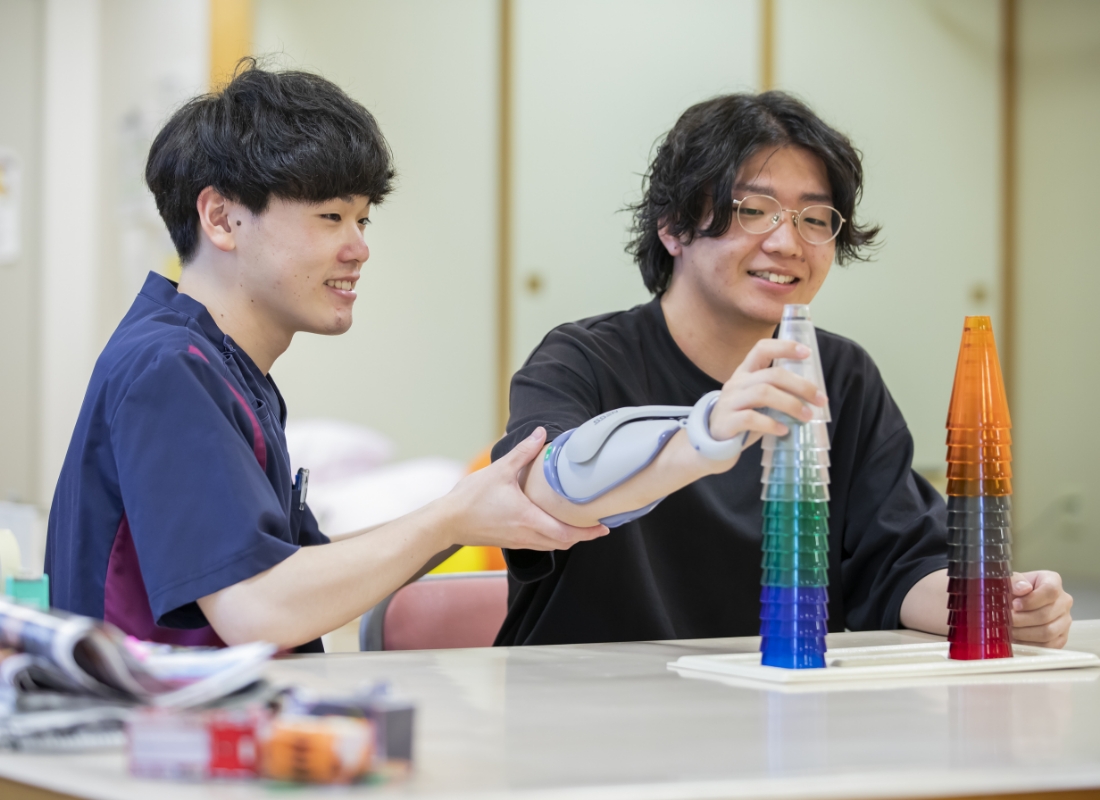

作業療法科

作業療法では、病気や事故の為に障害を負った方々に対し、今後生活していく上での問題点やニーズを的確に把握し、1人1人その方らしい生活の再獲得を目標に、食事・排泄・更衣等の日常生活動作をはじめ、家事・趣味・仕事等の作業活動を用いて治療・指導・援助を行っています。また現状の能力を最大限活かせるように、自宅環境の整備・援助機器・福祉用具の選定相談も行っています。

日常生活動作

排泄・歯磨き・入浴時の洗髪/洗体動作など、身の回りの生活に必要な動作が自立して行えるよう、看護師をはじめとした他医療スタッフとの協業を基に、ご家族への介助指導を含め動作方法の援助を行います。

調理/家事動作

自宅での役割・趣味活動として調理訓練を行います。調理場面では、身体状況・自宅環境に合わせ、道具の選別・使用方法を指導し実用的動作の獲得を目指していきます。その他の家事動作訓練(洗濯・掃除など)も必要に応じて実施していきます。

作業活動

身体機能回復・不安軽減や情緒の安定・趣味活動参加への継続を目的に、編み物や折り紙などの手工芸や園芸療法などの作業活動を提供しています。また集団でのレクリエーション・サークル活動も取り入れ意欲を引き出すなど、人との交流による認知面の活性化を図ります。

身体機能

上肢(手や腕)を中心に個々の障害の状態に合わせた評価を行い、機能回復・痛みの軽減・筋力向上などを図っていきます。残存能力を最大限活かせるように1対1による訓練を提供していきます。認知/高次脳機能

脳卒中の後遺症による記憶や見当識障害(日時・場所の理解など)・注意障害などに対し、諸検査を行い、書字・計算・カレンダー作成・時間や物品の取り扱い・遂行機能などに対して机上訓練を行います。日常場面での状況認識や動作手順の確認、代償方法・応用手段の工夫も検討していきます。

言語療法科

言語療法では

嚥下造影検査

(のみこみの様子を確認します)

嚥下造影検査

(のみこみの様子を確認します) 嚥下食例

嚥下食例リハビリテーション部門のスタッフ臨床教育について

中村記念病院・中村記念南病院共通の「新人教育マニュアル」に添った新人教育をリハビリテーション部門全体で行っています。

リハビリテーション部 教育プログラム・マニュアル

- 病院理念、基本方針、服務心得

- 委員会活動

- 接遇、リハビリテーション部のルール

- 関係する職種 リハビリ看護、物理療法科

- 医療事故および、EMコール、Vコール、リスク管理、感染対策

- リハビリ開始から終了までの流れ&スタッフ休暇時の対応

- 診療報酬

- 身障・年金・保険などの書類作成に伴う測定フローチャート

- PCを利用した業務全般

- 目標設定等支援管理料排尿自立指導

- 各種ライン類および人工呼吸器装着時のリハにおける注意点

- HCUーリハ業務内容・脳卒中早期離床基準・医療用語ー

- SCUにおけるリハビリテーション

- NASVA病床と遷延性意識障害度スコア

- 回復期リハビリテーション病棟の概要

- 退院前訪問指導(家屋調査)の流れ

- 外来リハビリテーション

- 歩行介助のポイントとリスク管理

- 基本動作とトランスファー

- 屋外歩行訓練および、その他の屋外でのリハビリ

- 整形・脊椎班

- リハビリテーション機器の種類と取り扱い

- 装具について

- 呼吸リハビリテーション

- 摂食機能療法(嚥下訓練)と、NSTの役割

- 高次脳機能障害

- 褥瘡回診

- 訪問リハビリテーション

また、理学療法科・作業療法科では、年間を通して「症例報告会」、「テーマ別勉強会」、その都度必要に応じた内容や講習会参加後の伝達勉強会を実施しています。中村記念病院-中村記念南病院の「合同勉強会」も実施し、いずれの勉強会もスタッフの知識・技術向上及び最新の知見を深める良い機会となっています。